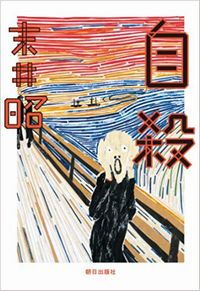

自殺

自殺という重たいテーマを扱った本書は、自死遺児であられる末井昭さんのエッセイ集です。300頁を超えるのですが、読みづらいことはなく、読み進めていくうちに、最後まで読んでしまうのがもったいないような、いとおしさを感じる本です。

雑誌編集者・作家としてご活躍される末井さんは、岡山県の平和な山村で生まれ、「猿のように」のびのびと育ち、町へ出て工場に勤めるのが夢、というようなありふれた少年でした。ところが、7歳のとき、肺結核を患っていたお母さんが贅沢の末、隣の家の若い男性とダイナマイト心中で爆死してしまう。気力を失ったお父さんは働かなくなり、食べるものにも事欠くような貧乏暮らしが始まります。スキャンダラスな事件を起こした家の息子として、こころに空虚をかかえつつも人前では明るく振る舞う孤独な少年となった末井さんのその後の人生は、かげりを帯びた生活となり、不倫や多額の借金、離婚やうつも経験しました。

生きることへの苦しい葛藤をかかえた末井さんがどのように生きてきたのか。また、自分のことを他のひとと違う過酷な境遇に追い込んだお母さんのことをどう捉えてきたのか。そういう関心をどこかに置きながら、わたしは、工員、キャバレーの看板描きなどを転々とした末井さんの歩み、ギャンブル体験、東日本被災地や青木ヶ原樹海の取材記事、自殺経験者へのインタビューなどを読みました。

この本では、自殺が悪いこととしては扱われていません。自殺しようとするのは「まじめで優しいひと」。「こんな奴でも生きていられるんだ」ということを書いて、笑ってもらえたら、自殺のスパイラルから抜け出せるひとがいるのではないか。そのように考える末井さんは、自殺はダメとは言えないけれど、自殺を他人事とせず、もっと関心を持ってほしい、という思いが強いのです。

爆死したお母さんのことをいまでは「僕や弟を(ちっぽけな)村から吹き飛ばしてくれた」と言ってしまえる末井さんは、お母さんのことを許し、お母さんのつらさを可哀想と共感できています。そのようなこころの変化の原動力は、末井さんが他のひととの交流(自分の不幸や失敗を話してしまえる関係)を通して、自分は特別、という気持ちから開放されたことだと感じます。(自分のふがいなさや無力感も含めて)自分を肯定できると、相手のことも肯定できるようになる。こうした末井さんの洞察は、本質をとらえており、わたしたちの生きる力を強めてくれるに違いありません。

末井さんの生まれ育った岡山県の「なんとなくいい加減で、あまり深刻にならない」県民性をうらやましく思いながら、自分が生きることに、自分で苦しくしてしまってはいけないと思いました。生きることに悩んでいるひとに、是非読んでもらいたい本です。(精神科医局 宮田量治)