内科(消化器)

消化器内科では、食道・胃・小腸・大腸からなる消化管や、肝臓・胆道・膵臓といった消化に関連した臓器を専門分野としています。消化器癌は、胃癌・大腸癌・膵癌に代表される疾患群です。また、急性胆管炎・急性膵炎・消化管出血などは、時に致死的となる急性疾患に分類されます。さらに、潰瘍性大腸炎やクローン病のように、患者様が長期にわたり付き合っていく必要がある慢性疾患もあります。

消化器癌は癌全体の約2/3を占めており、近年も増加しています。当科では自覚症状に乏しい根治可能な早期癌の診断に努めています。内視鏡治療の発達により、以前は外科手術としていた胃癌や大腸癌も内視鏡的に切除できることが増えてきました。また、根治が難しい症例に対し抗癌剤治療を用いた専門性の高い医療を提供しております。さらに当院では最先端の検査である癌ゲノムパネル検査を活用し、患者様に合った新規治療薬の探索に力を入れています。特に、2023年4月、当院は全国32か所に設置されている「癌ゲノム拠点病院」に指定されました。血液や癌組織を用いて1度に多数の遺伝子異常を調べる事が出来る癌パネル検査を用い、自分に適した薬剤を選択する最先端の癌ゲノム医療を提供しています。

当院はドクターヘリを具備する県内唯一の高度救命救急センターであり、県民の3次救急を担当しています。このため当院では積極的に最重症の消化器疾患患者も数多く受け入れています。消化管出血や重症膵炎、急性胆管炎といった重篤な急性期疾患に対しても、積極的に受け入れ、速やかに質の高い医療を提供しています。

潰瘍性大腸炎やクローン病に代表される炎症性腸疾患に関しては、2022年4月より甲信越地方では初となる炎症性疾患センターを設置し、山梨県内の炎症性腸疾患患者の約70%を診療しています。当院では炎症性腸疾患に関する多数の治験に参加しており、今後の炎症性腸疾患治療の発展に貢献していくことを目指しています。

消化器内科では、「早くきれいに治す」を目標に、患者様に質の高い医療を提供しつつ、患者に寄り添った診療を行っていきます。

スタッフ紹介

診療実績

2009年4月の小俣理事長赴任を機に、より専門性の高い医療を提供するため、廣瀬純穂先生を中心とした肝胆膵グループと小嶋裕一郎先生を中心とした消化管グループに分けて診療を行っています。

2024年の1年間で、合計26,280名の外来患者を診察しました。そのうち他院より紹介頂いた患者は2,611人でした。週平均30.6人の入院に対応し、2022年の1年間で1,589人の入院患者を診療しました。

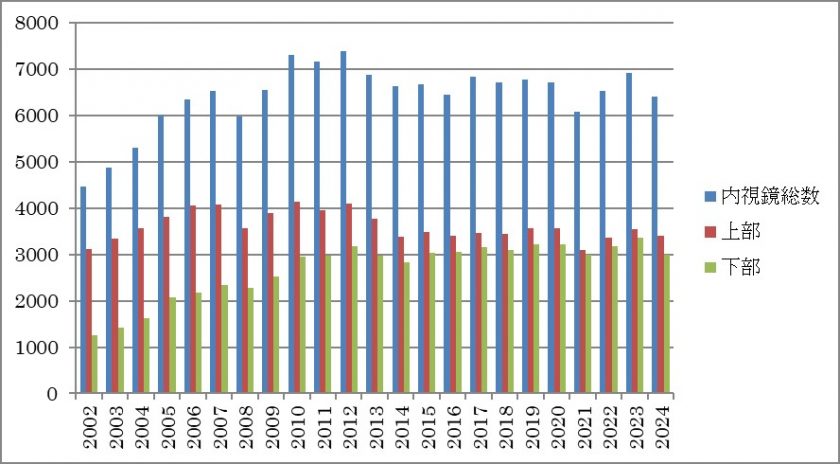

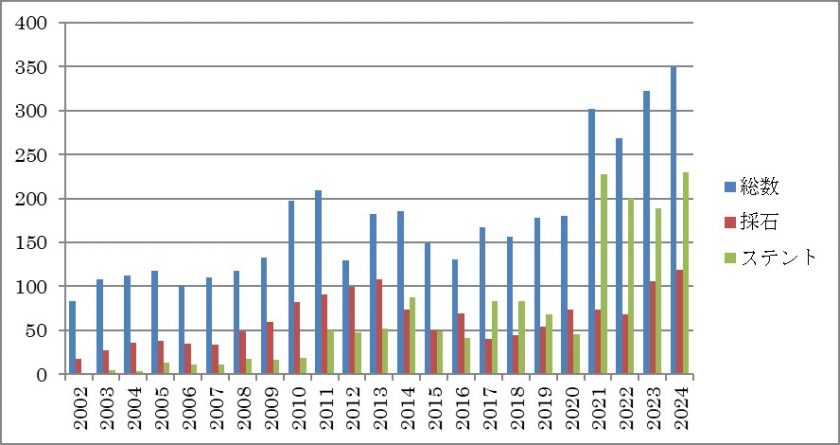

過去20年間の内視鏡件数を(図1)に示します。2024年の1年間で延べ6,410件の内視鏡を行いました(上部消化管内視鏡3,410件、下部消化管内視鏡3,000件)。その他、より専門的な検査であるダブルバルーン小腸内視鏡は42件、小腸カプセル内視鏡は51件行いました。

また大腸ポリープ切除術(EMR)は22年1年間で751件実施しています。当院の特徴として、多くの症例を入院ではなく外来で実施しています。

人員不足等の理由により近隣の病院が二次救急を縮小する中、消化管出血などの緊急内視鏡検査における当科の役割は大きく、県内の救命救急医療に重要な役割を果たしています。上部消化管出血に対する緊急止血術は年間208例、下部消化管出血に対する緊急止血術は143件行っています。消化管出血などの救急疾患では昼夜を問わず、積極的に緊急内視鏡を施行し、地域の高い需要に貢献できるよう努めています。

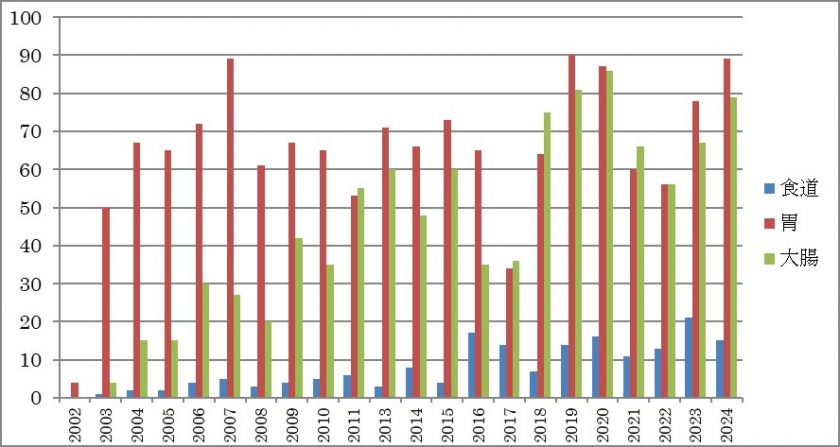

内視鏡的粘膜剥離術(ESD)

近年内視鏡の早期癌に対する診断、治療の進歩は目覚ましく早期発見、早期治療が主流となってきています。その根幹となっているのが内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)です。高い内視鏡技術が必要とされる内視鏡手技の一つです。件数の推移を図2に示します。24年のESD件数は167例、その内訳は、食道15件、胃71件、十二指腸18件、大腸79件です。当院のESDでは比較的難易度の高い大腸癌症例に対するESDが多い特徴があります。

胆膵内視鏡

胆膵内視鏡は主に十二指腸を介して胆管や膵管へアプローチし、胆膵疾患の診断や治療を行うERCP(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)関連手技と、経消化管に内視鏡先端に搭載された超音波を用いて膵臓をはじめとする臓器を描出・穿刺をして他臓器にアプローチし診断や治療を加えるEUS-FNA関連手技に分類されます。非常に難易度の高い手技であり、消化器内科の中でも非常に熟練した技術を必要とします。当院では昼夜を問わず、積極的に質の高い処置を提供できるよう努めています。

ERCPは2024年の1年間で合計349例のERCPを行いました(図3)。総胆管結石などの良性疾患に対する胆道処置が230例(65.9%)、胆膵癌やその他の転移による胆道閉塞に対する胆道ドレナージが119例(34.1%)でした。特に悪性疾患に対する胆道閉塞部に対しては、より長持ちをする金属性の胆管ステント留置を行っております。2020年度以降では、高難易度とされるIDUS(管腔内超音波)やPOCS(胆道鏡下生検)による胆道癌でのより精度の高い術前範囲診断や、通常の内視鏡治療では除去不能な総胆管結石に対する胆道内電気水圧衝撃療法(EHL)等最先端の治療を積極的に行っています。また、術後再建腸管に対する胆道疾患治療として、ダブルバルーン小腸内視鏡下のERCPを1年間で34例実施しました。また特に胆道癌の患者様では、内視鏡下に採取した組織を用いて、積極的に癌ゲノムパネル検査に提出する事を心がけており、診断や対症療法のみならず、癌自体の治療に直接結びつく医療を目指しています。

超音波内視鏡

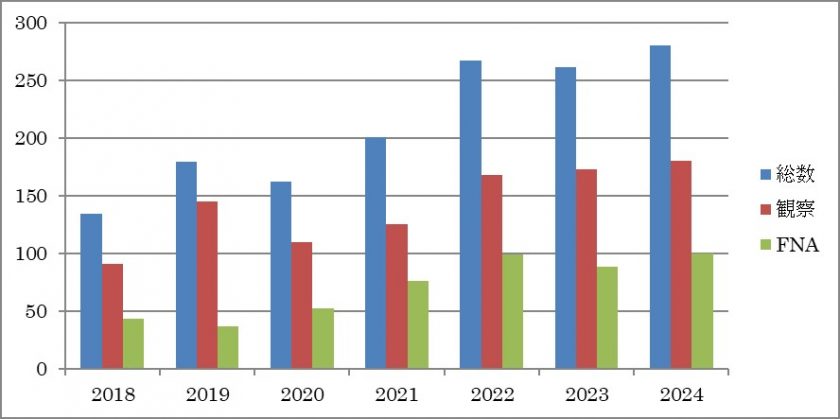

内視鏡先端に超音波を装着し、消化管から膵臓や胆管を詳細に観察してくる検査法です。通常のエコーやCT検査、MRI検査では描出できない数㎜の病変を観察する事が出来、さらに胃や十二指腸を通して針生検(FNA)を行うことが出来ます。当院では2018年より導入しております。観察やFNA目的の超音波内視鏡検査は増加し、2024年1年間で合計280件施行し、その内訳は通常観察180件、FNA100件でした(図4)。さらに2021年より超音波用の造影剤(sonazoid)を用いた、より緻密な観察が可能である造影超音波検査を導入し、28例に施行いたしました。既存のCT、MRCPでは発見困難な1cm以下の微小膵癌の発見例が増加しており、膵臓癌の予後の改善に貢献しています。

2021年より、FNA関連手技の一つとして、腸管と膵嚢胞腔に瘻孔を形成するダンベル型金属ステント(Hot Axios)を当院でも使用可能となりました。これにより、重症急性膵炎に合併する感染性膵嚢胞や症候性膵嚢胞に対し、適切な治療が可能となっています。本手技は全国的に限られた認定施設のみで実施可能ですが、当院も認可を受け積極的に実施しています。これまで7例に対して使用し高い治療効果が得られました。さらに近年では、超音波内視鏡を用いて腸管から胆管を穿刺し、ステントを使用して消化管と胆管をつなぐEUS-BD(超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ)という高難易度の処置を行っており、2024年の一年間でEUS-HGS:7例、EUS-CDS:2例施行いたしました。

肝細胞癌

この分野の権威である帝京大学の小尾俊太郎教授を招聘し外来診療の多くを担っていただいています。ラジオ波治療(RFA)では、正確で苦痛の少ない肝癌治療を目標とし、11年には186例に施行し、治療数で全国ランキング15位になりましたが肝炎ウイルス治療の発展から減少の一途をたどっています。

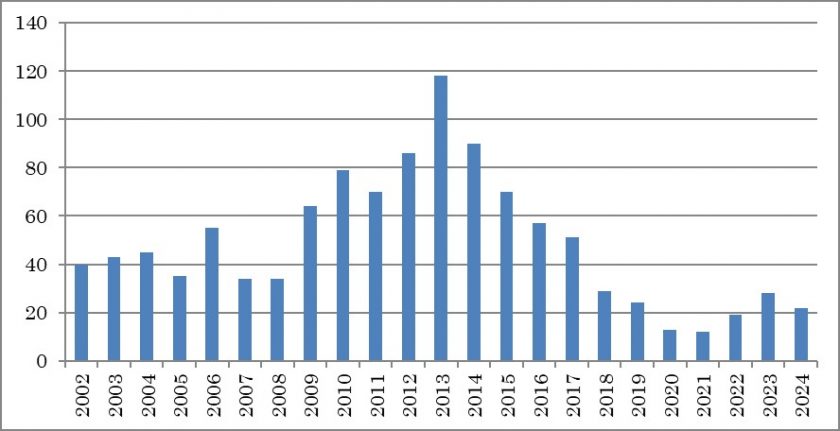

腹部血管造影における肝動脈塞栓術(TACE)件数を(図5)に示します。2024年の1年間で22例施行しました。今後も肝癌治療はTACEとRFAが主な治療法です。

進行癌に対する化学療法

進行癌に対しても積極的に化学療法を導入し、可能な限り外来での治療を行うことで、患者様の負担軽減に努めています。各種癌に対し分子標的薬などの比較的新しい抗がん剤も積極的に導入し予後の改善を目指しています。MSI検査はほぼ前例に実施し17年に胃癌に対し認可された免疫チェックポイント阻害薬(ICI)も積極的に使用しています。また、東京大学を中心とした癌パネル検査も積極的に活用し患者の予後改善のため奮闘しています。

炎症性腸疾患

2022年4月より甲信越地方では初となる炎症性疾患センターを設置しています。22年の1年間で潰瘍性大腸炎約443名、クローン病患者は約115名が通院しており、山梨県内の炎症性腸疾患患者の約70%を占めています。難治症例の紹介も多く山梨県の炎症性腸疾患センターの役割をはたしています。ステロイド抵抗性の難治症例には生物学的製剤、免疫調節剤を積極的に導入し、患者さんの1日でも早い日常生活への復帰を目指しています。また、当院では炎症性腸疾患に関する多数の治験に参加しており、今後の炎症性腸疾患治療の発展に貢献していく事を目指しております。

今後の目標

常に世界のトップを意識したうえで、技術の向上及び学会活動、臨床研究に励み、山梨県の枠にとらわれず日本を代表する病院となるべく研鑽を積んでいきたいと考えています。